如果不是那通电话秒配网,很多国人或许不会知道,在一间并不起眼的航空工厂里,有一位技校出身的工人掌握着决定国家航空核心部件制造能力的关键技术。

谁也没想到,这样一位没有留学背景、没有高学历、没有海外履历的人,会被美国开出“年薪1000万美元、绿卡、豪宅”的条件挖人,而他,却一句话拒绝:“我是中国人。”

他知道自己是谁,也知道自己该站在哪一边。

中专毕业也能顶天立地?

洪家光不是靠学历起家的。他出身辽宁沈阳的农村,即使成绩不错,也因家境困难在初中毕业后放弃了读高中的机会,改读一所职业中专。那是许多农村孩子的现实路径,但大多数人走着走着就成了流水线上的螺丝钉,洪家光却是例外。

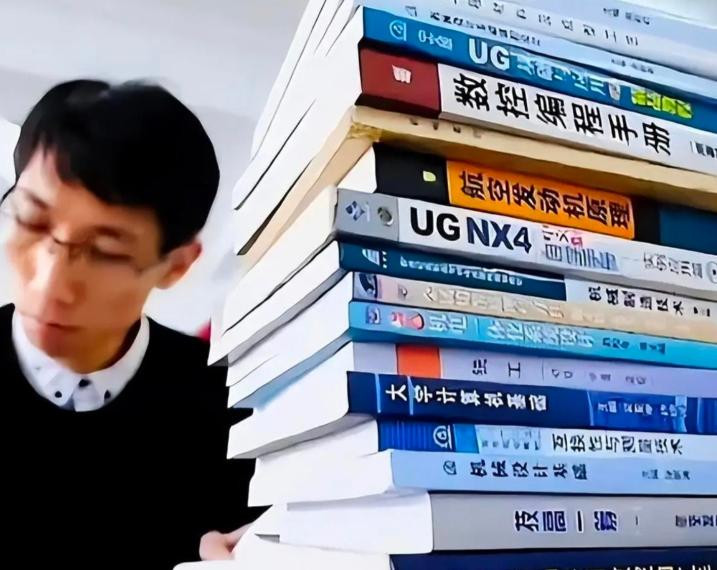

技校三年,别人下课打球、聚会,他窝在车间和图纸前钻研。毕业时,他凭专业第一的成绩被分配到沈阳黎明航空发动机公司。这不是一般的企业,而是一家承担国家重点军工项目的核心制造单位。能进去已经难得,他却从最基层做起,甘愿从最基本的操作工练起。

起初,他在实际操作中屡屡碰壁。理论知识再扎实,真正上手却常常出错。但他没想着逃,也没想着换工作,而是选择留下来死磕。每天别人下班,他留在车间练到深夜;别人吃饭,他还在琢磨图纸。技术不是天赋,是磨出来的。他用一年的时间,从“新手”变成了“能手”。

2002年,公司临时接到一项要求极高的任务:为关键型号的航空发动机制作精密滚轮,误差必须控制在0.003毫米以内。这种精度,相当于头发丝的1/25,全世界掌握这项技术的工程师屈指可数。而原本负责这项任务的师傅突然住院,整个车间出现了技术空档。

洪家光主动请缨。第一次失败,第二次仍旧失败。他没有退缩,而是连续十几天泡在车间里,试了上百次。最终,他不仅完成任务,而且将误差控制在0.002毫米以内,成功突破了关键技术瓶颈。这一成果,不仅为公司创造了实际效益,更重要的是,它意味着中国在相关技术领域上不再依赖进口。

这时人们才发现,这个普通技校生,早已不是操作工那么简单。

秒配网

秒配网

2019年,美国工程师专程来到沈阳,找到洪家光,开出的条件堪称诱人:年薪1000万美元,全家绿卡,一栋带花园的别墅,这些条件,对任何一个技术人员来说,都是职业巅峰的象征。但洪家光拒绝了。

这并不是美国第一次对中国技术人才出手。近十年来,随着中美在制造业、航空航天、芯片等领域的竞争加剧,美国频繁对中国高端制造人才展开定点突破。他们的策略很明确:用极高的待遇和优厚的生活条件吸引掌握关键技术的工程师,以此削弱中国在技术链上的自主能力。

洪家光之所以会被美国盯上,并不是因为他是某所名校教授,也不是因为他在国际会议上发表了多少论文,而是因为他掌握了一项被称为“航空心脏制造核心”的滚轮加工技术。没有这项技术,发动机核心叶片就无法精密打磨,整个发动机性能都会受到影响。

美国明白这一点。长期以来,中国航空发动机领域受制于人,不仅依赖进口,很多关键部件制造工艺也被卡脖子。洪家光的成功,意味着中国在这一环节取得了突破。

对于美国来说,这不只是技术流失的问题,而是战略安全的隐患。他们想挖走洪家光,挖的不是一个人,而是中国制造的一块根基。

但他们没料到,这个根基稳得很。他没有犹豫,没有讨价还价,只说了一句:“我不去,我是中国人。”

他不走不仅因为爱国,更因为值得留下

很多人看到洪家光的决定后不理解:1000万美元啊!这不是一笔小钱,是能够彻底改变一个家庭乃至几代人命运的巨额财富。为什么他连考虑都没考虑就拒绝了?

原因其实很现实。他知道自己今天能有这样的技术能力,是靠谁栽培的。他从20岁进入黎明公司开始,直到现在始终没有离开。技术成长的每一步背后,都是企业提供的机会,是同事和师傅共同攻关的成果。他也明白,中国这十几年在制造业上的投入,才让像他这样没有背景的人能出头。

洪家光不是感情用事,他知道,在中国,自己的价值是被充分认可的。2020年,他被评为全国劳动模范;2022年,获“大国工匠年度人物”;2024年,又获得“国家卓越工程师”称号。在这里,他不仅有地位、有尊重,而且还能带徒弟,继续传承技术。

更重要的是,他知道中国制造正在发生变化。过去我们靠引进消化,现在靠自主研发,过去我们只做代工,现在我们也能做核心。

如果一个人能在自己的祖国,把技术做深、把团队带好、把传承留下,那他为什么要走?

2025年,洪家光已经46岁。他没有选择去当管理层,也没有转向高校或研究所,而是依旧留在车间,带着徒弟做实验、攻难关。他的徒弟们说,洪师傅工作时特别严,但生活里却特别关心人。他总说一句话:“我总有一天会老,得有人接得住。”

这几年,国家不断加强对高技能人才的培养和政策支持,从职业教育改革到产业工人待遇提升,都是在为未来储备人才。

一个普通人,只要有机会,也能成为关键力量。

而他的拒绝,也让世界明白,中国制造已不是当年的代工之国。我们有能力留住人才,也有信心打好技术仗。美国专家或许不理解,为什么一个技工会放弃一掷千金的机会。

我们不需要把他神化,也不必过度拔高。但我们必须承认,他的存在让我们看到,中国制造已经从“可替代”变为“不可或缺”。

让美国开出千万年薪的中国工人,没走;更重要的是,中国越来越多像他一样的人,选择留下。

参考资料:

【河南法制报官方账号法直播】【环球网】【央视网】【新华网】【中国青年网】【中国日报网】秒配网

恒运资本配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。